孕期用药安全是每位准妈妈关注的核心问题,尤其在面对皮肤瘙痒、湿疹或外伤等常见问题时,外用药物是否会影响胎儿健康,往往成为困扰。许多孕妇误以为“外用药不进入血液,对胎儿无害”,但科学证据表明,这种认知并不全面。本文将从药物吸收机制、影响因素及安全用药策略展开分析,帮助准妈妈们理性应对这一特殊时期的健康需求。

一、外用药如何影响胎儿?——吸收机制的科学解析

药物通过胎盘屏障进入胎儿体内的过程复杂,主要依赖被动扩散、主动运输等机制。外用药物需穿透皮肤或黏膜后进入母体血液循环,再通过胎盘传递至胎儿。研究表明,外用药物的吸收量通常较低(约母体剂量的0.5%-5%),但某些特殊成分仍可能造成风险。

例如,含有樟脑的风油精或清凉油,可能因孕妇体内代谢酶(葡萄糖磷酸脱氢酶)水平降低,导致毒素蓄积,严重时引发胎儿窘迫甚至死亡。而激素类药膏如复方地塞米松(皮炎平)虽局部使用吸收量有限,但长期大面积涂抹可能抑制胎儿肾上腺功能。

二、影响外用药胎儿吸收的四大关键因素

1. 药物特性

2. 孕期阶段

3. 使用方式

4. 个体差异

孕妇的皮肤厚度、代谢酶活性及胎盘血流量差异可能影响药物吸收程度。例如,妊娠期血容量增加可能稀释药物浓度,但肝功能变化可能降低代谢效率。

三、孕期外用药安全使用指南

(一)风险规避原则

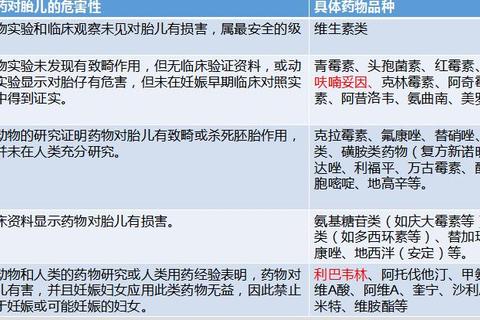

1. 咨询医生优先:即使是看似安全的B级药物(如莫匹罗星软膏),也需评估具体病情与孕周。

2. 避免高风险成分:明确禁用含麝香、红花、莪术的中药药膏,以及磺胺类、喹诺酮类抗菌药物。

3. 控制剂量与时间:以最小有效量短期使用,例如湿疹患者可交替使用保湿霜减少激素药膏依赖。

(二)常见症状的应对建议

1. 皮肤瘙痒或湿疹

2. 感染

3. 外伤或蚊虫叮咬

四、特殊情况处理与就医信号

1. 误用高风险药物后的应对

2. 需紧急就医的情况

五、公众常见误区与科学解答

1. 误区:“外用药完全不会进入胎儿体内。”

事实:部分药物可通过胎盘屏障,如镇痛药利多卡因的胎儿吸收量可达母体浓度的50%。

2. 误区:“中药外用药比西药更安全。”

事实:含活血成分(如红花、麝香)的中药可能引发宫缩,需严格避免。

3. 误区:“孕晚期用药无需担心致畸。”

事实:孕晚期用药可能影响胎儿器官功能(如肾脏),仍需谨慎。

理性决策,科学护航

孕期外用药的安全性并非“全有或全无”,而是需要综合药物特性、孕周及个体差异进行动态评估。准妈妈们应建立“必要时合理用药”的观念,既不过度恐慌,也不盲目自治。通过医患协作、定期产检及科学的自我护理,方能最大程度保障母婴健康。

> 行动建议:建立孕期用药记录本,详细记录药物名称、使用时间及身体反应;加入孕妇健康社群,分享经验但避免替代专业医疗建议;定期参加医院举办的孕期安全用药讲座,更新知识储备。