在信息爆炸的时代,保健品市场如同繁茂的丛林,既有滋养生命的果实,也暗藏误导视线的荆棘。普通人往往在“增强免疫”“延缓衰老”等宣传语中迷失方向,既渴望通过科学手段改善体质,又担忧成为无效产品的牺牲品。如何在纷繁中选择真正有效的健康方案?关键在于理解两个核心:科学验证的严谨性与体质改善的个性化。

一、保健品的科学验证:从实验室到人体的真相

保健品的效果不能仅凭广告宣传或个案推荐,必须经历从细胞实验到临床验证的完整链条。以近年热门的酵素和纳豆激酶为例:

1. 酵素(酶):人体内的酶由基因调控合成,并非消耗品。口服酵素在胃酸环境中会被分解为氨基酸,无法直接补充体内酶。某些产品宣称的“222种植物酵素”缺乏具体成分分析,功效存疑。自制酵素更可能因发酵不当产生毒素。

2. 纳豆激酶:体外实验中,其溶栓效果是尿激酶的19倍,但口服后会被消化系统分解,难以进入血液发挥作用。部分研究显示其分解产物可能间接影响血压,但临床证据不足。

科学验证的黄金标准包括:

二、体质改善:从“千人一方”到精准营养

体质差异决定保健品的效果边界。例如:

特殊人群的注意事项:

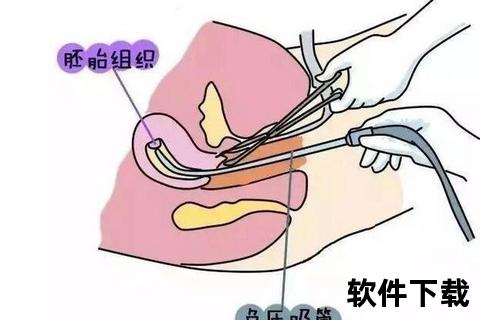

1. 孕妇:避免含维生素A过量、活血类成分(如纳豆激酶)

2. 慢性病患者:银杏提取物可能增强抗凝血药效,糖尿病患者慎用含糖浆的保健品

3. 儿童:需严格按剂量补充维生素D,过量可能导致钙沉积

三、避开误区:识别营销话术与科学事实

保健品市场存在三类典型误导:

1. 概念混淆:将“抗氧化”等同于“抗衰老”,忽视人体复杂的氧化还原平衡机制

2. 剂量陷阱:某NR(烟酰胺核糖)产品宣称“延长寿命”,但2023年综述指出其临床效果微弱,高剂量可能干扰NAD+代谢

3. 伪科学包装:利用“排毒”“酸碱体质”等伪概念,忽视人体自有的代谢系统

真相检验工具:

四、健康双效行动指南

1. 需求评估:通过体检报告确定缺乏的营养素(如维生素D、铁蛋白)

2. 产品筛选:

3. 协同方案:

保健品并非健康“捷径”,而是生活方式拼图中的一块。真正的健康双效保障,在于科学验证的产品选择与个性化体质管理的融合。当消费者学会用实验室数据替代广告滤镜,用身体反馈替代盲目跟风,方能在这片健康丛林中,找到属于自己的光明路径。