在日常生活中,“喉咙肿痛”“口腔溃疡”“牙龈出血”等症状常被笼统地称为“上火”,许多人习惯性地服用“消炎药”缓解不适。这种看似理所当然的做法背后,隐藏着严重的认知误区和健康风险。例如,一位患者因反复口腔溃疡自行服用头孢类药物,结果症状未缓解反而出现胃痛、腹泻,最终被诊断为药物性胃肠道损伤。这一案例揭示了一个普遍现象:大众对“消炎药”的误解可能比疾病本身更危险。

一、认知误区:消炎药≠抗生素≠降

1. 西医“炎症”与中医“上火”的本质区别

西医中的“炎症”是机体对刺激(如感染、外伤)的防御反应,表现为红、肿、热、痛,可由细菌、病毒、过敏等多种因素引起。而中医“上火”是阴阳失衡导致的内热证候,分为实火(阳亢)与虚火(阴虚)两类,症状虽与炎症相似,但病理机制截然不同。例如,病毒性口腔溃疡属于中医“胃火亢盛”,但抗生素对此类非细菌感染完全无效。

2. 消炎药的分类与作用机制

真正意义上的消炎药包括两类:

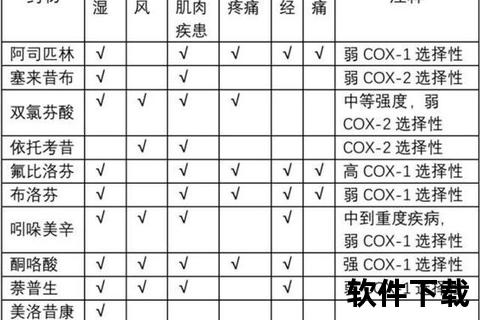

而大众误称为“消炎药”的抗生素(如阿莫西林),仅针对细菌感染,通过杀灭病原体间接减轻炎症。这三类药物作用靶点不同,滥用会导致严重后果(图1:三类药物作用机制对比)。

![炎症与药物作用示意图]

图示:不同药物针对的病理环节

二、风险警示:上火时滥用消炎药的四大危害

1. 掩盖真实病情

一例反复低热患者长期服用布洛芬退热,最终确诊为肺结核,延误治疗达3个月。非甾体抗炎药虽能缓解症状,但可能掩盖肿瘤、自身免疫病等潜在疾病的进展信号。

2. 诱发耐药菌株

我国抗生素滥用导致耐药性问题严峻。数据显示,儿童上呼吸道感染中70%为病毒引起,但抗生素使用率高达90%。这种滥用加速了“超级细菌”的产生,使简单感染可能演变为致命疾病。

3. 脏器功能损伤

4. 破坏免疫平衡

糖皮质激素的滥用可能抑制免疫功能,一例类风湿患者擅自加大剂量导致肺部真菌感染。而抗生素无差别杀灭肠道益生菌,可能引发长期腹泻、免疫力下降。

三、科学应对:分型处理与药物选择

1. 症状鉴别指南(表1)

| 症状特征 | 可能类型 | 处理建议 |

|-|||

| 突发牙龈肿痛伴发热 | 细菌感染性炎症 | 就医检查,必要时抗生素 |

| 反复口腔溃疡伴口干 | 阴虚火旺 | 滋阴降火中药(如六味地黄丸) |

| 眼睑红肿伴分泌物 | 过敏性炎症 | 抗组胺药+局部冷敷 |

2. 中药与西药的合理配伍

3. 特殊人群注意事项

四、预防策略:从根源减少“上火”发生

1. 饮食调理金字塔(图2)

2. 生活方式干预

3. 早期识别预警信号

出现以下情况应立即就医:

建立科学用药观

面对“上火”症状,需牢记三个原则:明辨病因(感染/非感染)、分型施治(实火/虚火)、谨慎用药(特别是抗生素)。当出现疑似感染症状时,可通过“血常规+C反应蛋白”检查初步判断感染类型。掌握这些知识,不仅能避免药物滥用带来的健康风险,更能从根本上提升全民健康素养。

> 参考资料:健康时报、北京世纪坛医院、世界卫生组织等权威机构临床指南