养血清脑丸核心功效解析:补血安神_缓解头痛_改善脑供血

19429202025-04-04性病资询23 浏览

在现代快节奏的生活中,头痛、失眠、眩晕等问题困扰着许多人。这些症状不仅影响日常工作和生活质量,还可能成为潜在健康风险的信号。面对此类问题,中医药领域中的经典方剂养血清脑丸,因其独特的“养血平肝、活血通络”功效,逐渐成为公众关注的焦点。本文将从科学角度解析其核心作用,并结合实际案例与注意事项,为不同人群提供实用建议。

一、养血清脑丸的核心功效:中医理论与现代药理的双重验证

养血清脑丸以中医“血虚肝旺”理论为基础,通过调和气血、平衡肝阳,改善因血虚导致的头痛、眩晕等症状。其组方源自经典名方“四物汤”(当归、川芎、白芍、熟地黄),并加入钩藤、珍珠母等平肝潜阳药物,形成多靶点、多环节的整体调节作用。

1. 补血安神:改善血虚与神经功能

血虚的典型表现:头晕乏力、面色苍白、失眠多梦、记忆力减退。

药理机制:

当归、白芍:补血柔肝,增加血红蛋白含量,改善微循环。

珍珠母、夏枯草:镇静安神,抑制中枢神经兴奋性,缓解焦虑和失眠。

适用人群:长期熬夜、贫血或更年期女性(案例显示,48岁女性患者服用后睡眠质量显著提升)。

2. 缓解头痛:从根源调和气血瘀滞

头痛的中医分型:血虚肝旺型头痛常表现为胀痛、搏动性疼痛,伴随烦躁易怒。

作用机制:

川芎、延胡索:活血行气,抑制血管痉挛和炎症因子释放,减少偏头痛发作频率。

钩藤、决明子:平肝潜阳,调节血压波动,缓解血管性头痛。

临床证据:一项针对38岁偏头痛患者的临床观察显示,持续用药6周后,疼痛程度降低50%。

3. 改善脑供血:预防心脑血管疾病

脑供血不足的表现:头晕目眩、注意力不集中、短暂性视物模糊。

科学依据:

鸡血藤、细辛:扩张脑血管,增加脑血流量,改善慢性脑缺血。

药理研究:养血清脑丸可抑制动脉粥样硬化进程,降低脑卒中风险。

适用场景:高血压、糖尿病患者的辅助治疗,或中老年人预防认知功能衰退。

二、症状识别与科学用药指南

1. 哪些症状提示需要干预?

头痛:单侧或双侧搏动性疼痛,持续数小时至数天,伴随恶心、畏光。

眩晕:突然发作的视物旋转感,可能由体位变化诱发。

失眠:入睡困难、易醒多梦,白天精神萎靡。

特殊人群差异:

儿童:头痛可能伴随腹痛或情绪波动,需排除其他器质性疾病。

孕妇:禁用(细辛等成分可能影响胎儿)。

2. 如何正确使用养血清脑丸?

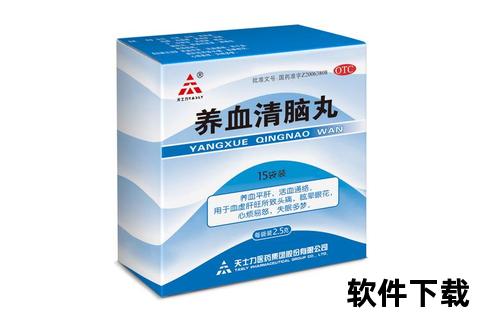

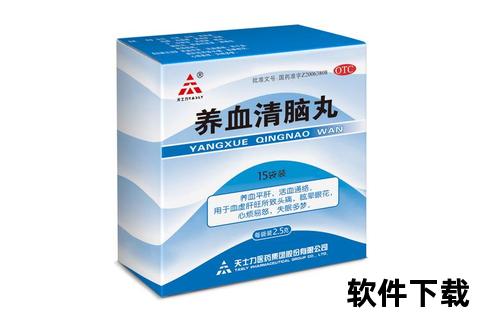

用法用量:口服,一次1袋(2.5克),一日3次,饭后服用以减少胃肠刺激。

疗程建议:

急性症状:连续服用3天,若无效需就医。

慢性调理:4-8周为一个疗程,需定期评估肝肾功能。

联合用药:与降压药联用时需监测血压,避免低血压风险。

3. 何时需要就医?

紧急情况:突发剧烈头痛伴呕吐、意识模糊(警惕脑出血或脑梗死)。

慢性症状加重:眩晕频率增加,或出现肢体麻木、语言障碍。

三、安全用药与特殊人群注意事项

1. 禁忌与不良反应

绝对禁忌:孕妇、对成分过敏者。

慎用人群:

低血压患者:可能加重头晕乏力。

肝肾功能不全者:需调整剂量或缩短疗程。

常见副作用:偶见恶心、皮疹,停药后可自行缓解。

2. 日常调理与预防建议

生活方式调整:

避免熬夜、过度用脑,每日保证7小时睡眠。

饮食减少辛辣油腻,多摄入红枣、菠菜等补血食材。

中医保健:按压百会穴、太阳穴缓解头痛,或饮用枸杞菊花茶平肝清热。

四、总结与行动建议

养血清脑丸通过补血安神、疏通脑络,为血虚肝旺型头痛、失眠及脑供血不足患者提供了有效解决方案。中医药强调辨证施治,患者需结合自身症状与体质,在医生指导下合理用药。

给读者的三个行动建议:

1. 症状自测:记录头痛频率、持续时间及伴随症状,为就医提供依据。

2. 科学用药:严格遵循剂量与疗程,避免自行长期服用。

3. 定期随访:慢性病患者每3个月复查肝肾功能和血压。

通过科学认知与规范治疗,养血清脑丸可成为改善脑健康的重要助力,但健康的生活方式仍是预防疾病的根本。