妇科炎症药物:靶向治疗与安全用药临床实践解析

19429202025-04-07性病资询6 浏览

妇科炎症是女性生殖系统常见疾病,其反复发作和耐药性问题常给患者带来身心困扰。随着医学发展,靶向治疗理念逐渐渗透到炎症管理中,通过精准抑制病原体或调节局部微环境,显著提升了疗效和安全性。本文将从病因机制、治疗策略及用药规范三个维度,解析如何科学应对妇科炎症。

一、妇科炎症的病理机制与诊断要点

妇科炎症主要包括外阴炎、炎、宫颈炎、盆腔炎四大类,致病因素复杂:

1. 病原体感染:细菌(如大肠杆菌、葡萄球菌)、真菌(念珠菌)、滴虫等占70%以上。微生态失衡是核心诱因,乳酸杆菌减少导致pH值升高,致病菌繁殖加速。

2. 宿主因素:免疫力低下、激素波动(如妊娠期雌激素升高)、糖尿病等基础疾病可增加感染风险。

3. 环境与行为:过度清洁、频繁使用抗生素、不洁性行为等破坏局部防御屏障。

典型症状包括外阴瘙痒、灼痛、异常分泌物(豆腐渣样、脓性或鱼腥味白带)及痛。临床需通过白带常规、病原体培养及HPV检测明确类型,例如:

霉菌性炎:分泌物呈豆腐渣样,镜检可见菌丝。

细菌性炎:胺试验阳性,线索细胞>20%。

二、传统药物治疗的局限性与突破

(一)常规药物分类与适用场景

1. 抗生素:

硝基咪唑类(甲硝唑):针对厌氧菌和滴虫,但对真菌无效[[28][31]]。

大环内酯类(阿奇霉素):适用于支原体、衣原体感染。

局部栓剂(克霉唑):直接作用于真菌细胞膜,适用于念珠菌性炎。

2. 抗炎药物:

非甾体类(布洛芬)缓解疼痛,糖皮质激素(氢化可的松)用于重度炎症,但需警惕黏膜萎缩。

3. 中药制剂:

清热解毒类(苦参凝胶)抑制多种病原体,活血化瘀类(保妇康凝胶)促进组织修复[[28][31]]。

局限性:广谱抗生素易导致菌群失调和耐药性,30%患者因疗程不足或选药不当出现复发[[18][40]]。

(二)靶向治疗新策略

1. 精准抗菌:

基因检测指导用药:通过PCR技术快速识别病原体耐药基因,选择敏感性药物。

纳米载药技术:将抗生素包裹于脂质体,延长局部作用时间并减少全身毒性。

2. 微生态调节:

益生菌制剂:乳酸杆菌凝胶可恢复酸性环境,降低复发率至15%以下。

噬菌体疗法:特异性裂解致病菌,目前处于临床试验阶段。

3. 免疫调节:

干扰素α2b凝胶:增强局部免疫力,用于HPV相关宫颈炎。

PD-1/CTLA-4抑制剂:在宫颈癌合并炎症中显示协同效应,但需严格评估免疫状态。

三、安全用药的临床实践规范

(一)用药原则与误区规避

1. 个体化方案:

滴虫性炎:口服甲硝唑(2g单剂)联合酸性洗液冲洗[[31][45]]。

混合感染:硝呋太尔联合益生菌,疗程延长至14天。

2. 特殊人群注意:

孕妇:避免口服唑类药物,首选克林霉素栓。

糖尿病患者:严格控制血糖,优先选择对真菌有抑制作用的硼酸胶囊。

3. 常见误区:

自行停药:症状缓解后仍需完成疗程,否则易诱导耐药。

过度冲洗:破坏正常菌群,反而增加感染风险。

(二)局部用药操作指南

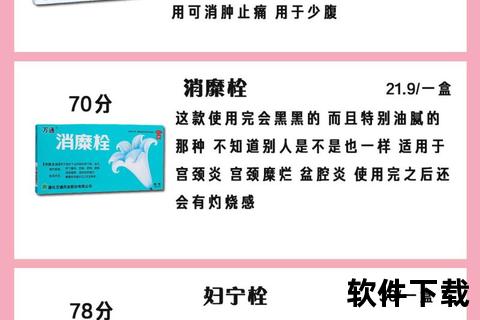

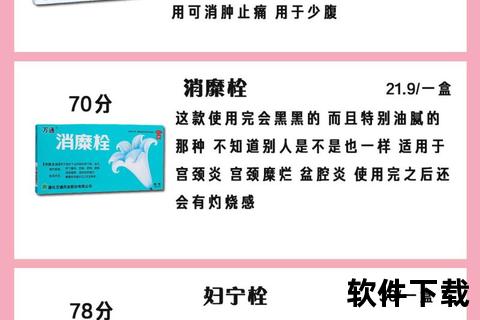

1. 栓剂使用规范:

时间:睡前用药,避免活动导致药物流出[[39][67]]。

深度:食指将药物推至后穹窿,确保充分溶解。

清洁:用药前用温水清洗外阴,禁用碱性皂液。

2. 凝胶与洗液注意事项:

甲硝唑凝胶:可能引起轻微灼热感,持续超过24小时需停药。

银离子抗菌剂:适合日常护理,但不可替代治疗性药物。

四、预防与长期管理策略

1. 生活方式干预:

透气内衣:选择棉质材质,每日更换。

饮食调节:减少高糖摄入,补充维生素B增强黏膜抵抗力。

2. 随访与监测:

治愈标准:连续3次月经后复查阴性。

高危人群筛查:HPV感染、糖尿病患者每半年进行微生态评估。

3. 健康教育:

性行为管理:使用避孕套,避免多个性伴侣。

症状识别:教会患者区分正常分泌物与病理性改变,及时就医。

妇科炎症的靶向治疗标志着从“杀菌”到“生态平衡”的理念转变。患者需摒弃“洗洗更健康”的误区,在医生指导下科学用药。未来,随着微生物组学与免疫疗法的结合,个体化精准治疗将进一步提升疗效,帮助女性重获生殖健康。

参考文献: