排卵期出血是育龄女性常见现象,约30%的女性一生中至少经历一次。多数情况下出血量少且自愈,但反复发作或伴随异常症状时,可能提示内分泌失调或生殖系统疾病。本文将从症状识别、病因机制到中西医治疗方案,提供系统化指导,帮助患者科学管理健康。

一、症状识别与病因解析

1. 典型症状与预警信号

排卵期出血通常发生在月经周期的第12-16天(即下次月经前14天左右),表现为点滴出血或白带带血丝,持续数小时至3天,出血量明显少于月经。伴随症状包括轻微下腹坠胀、腰部酸胀或胀痛。需警惕以下异常情况:

这些症状可能提示宫颈病变、子宫内膜息肉或感染,需及时就医。

2. 发病机制的双重视角

西医观点:

排卵后雌激素水平骤降,导致子宫内膜局部脱落出血;黄体功能不足或卵泡发育异常会加剧这一过程。多囊卵巢综合征(PCOS)、甲状腺功能异常等疾病是常见诱因。

中医辨证:

归因于“经间期出血”,核心病机为阴阳转化失衡。具体分型包括:

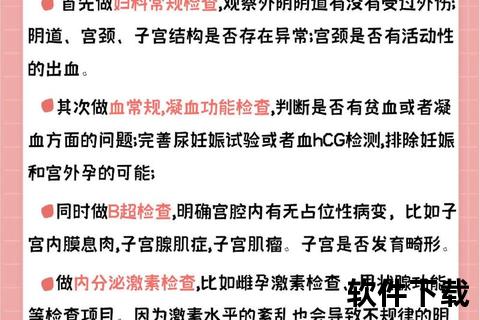

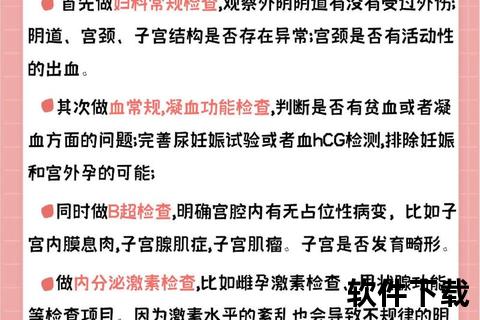

二、诊断流程与鉴别要点

1. 基础检查项目

2. 中医四诊合参

通过舌诊(舌质红绛提示阴虚,舌苔黄腻提示湿热)、脉诊(细数脉多见肾阴虚,滑脉常见湿热)结合症状进行辨证分型。

三、中西医结合治疗方案

1. 西医药物治疗方案

短期(3-5天)使用低剂量雌激素(如戊酸雌二醇1-2mg/日)修复内膜,或孕激素(地屈孕酮10mg/日)促进内膜同步脱落。

对反复发作者,可采用短效避孕药(如优思明)连续3个月周期治疗,调节下丘脑-垂体-卵巢轴功能。

2. 中医辨证论治

| 证型 | 治疗原则 | 经典方剂 | 中成药选择 |

||--|--||

| 肾阴虚 | 滋肾养阴,凉血止血 | 左归丸加减(熟地、山茱萸、女贞子)| 六味地黄丸 |

| 湿热内蕴 | 清热利湿,固冲止血 | 易黄汤加减(黄柏、车前子、椿根皮)| 固经丸 |

| 气滞血瘀 | 活血化瘀,调经止血 | 血府逐瘀汤加减(桃仁、红花、当归)| 血府逐瘀胶囊 |

临床研究显示:中西医联合治疗有效率可达89%,较单一疗法提高15-20%。例如雌激素止血后,配合滋肾中药(如菟丝子、枸杞)可减少复发。

3. 特色疗法与食疗辅助

四、安全用药指南与注意事项

1. 西药使用警示

2. 中药使用原则

3. 特殊人群管理

五、预防策略与生活管理

1. 饮食调理

增加豆制品(天然植物雌激素)、深绿色蔬菜(补充铁质),限制辛辣刺激食物。

2. 运动建议

每周3次中等强度运动(如瑜伽、游泳),体重指数(BMI)控制在18.5-23.9。

3. 情绪调节

通过正念冥想、音乐疗法缓解压力,研究证实焦虑状态会加重内分泌紊乱。

分层管理策略

对于偶发、无症状的排卵期出血,可通过观察和生活方式调整;反复发作超过3个月周期或伴随异常症状者,建议尽早就医完善检查。中西医结合治疗既能快速控制症状,又可调节体质降低复发率,是实现标本兼治的最佳路径。

(本文所述方案需在专业医师指导下实施,个体化调整用药剂量与疗程)

通过科学认知与系统管理,90%以上的排卵期出血可获得有效控制。建议患者建立月经健康档案,定期记录出血模式变化,为诊疗提供重要依据。