阴虚与阳虚症状区别:潮热盗汗_畏寒怕冷解析

19429202025-04-11性病资询17 浏览

当身体频繁出现潮热盗汗或持续畏寒怕冷时,这可能是体内阴阳失衡的警示信号。中医认为,人体的健康状态与“阴阳平衡”密切相关,一旦阴液或阳气不足,便会引发一系列连锁反应。本文将从症状、病因到调理方法,系统解析阴虚与阳虚的差异,并提供适用于不同人群的实用建议。

一、阴阳失衡的典型信号:潮热盗汗与畏寒怕冷

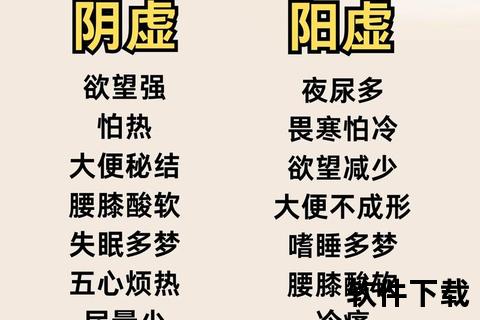

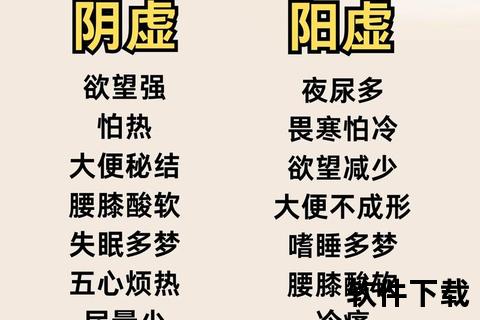

1. 阴虚的“燥热”特征

阴虚者体内阴液不足,犹如土地缺乏水分,表现为“虚热内生”。

潮热盗汗:午后或夜间体温异常升高,伴随胸口、后背或手足心发热,睡眠中大量出汗,醒来即止。

其他症状:口干舌燥(喜冷饮)、失眠多梦、大便干结、舌红少苔、脉细数。

易发人群:长期熬夜者、精神压力大者、更年期女性及青壮年。

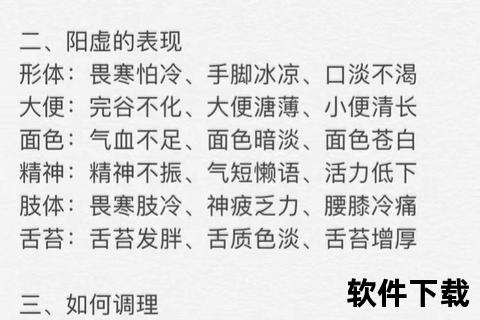

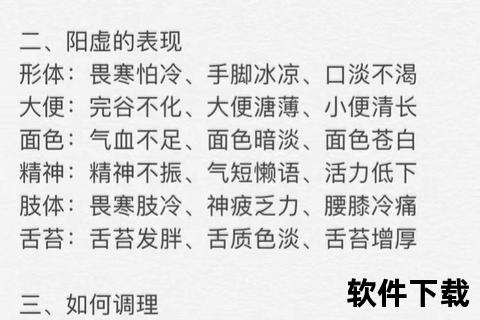

2. 阳虚的“寒冷”特征

阳虚者阳气不足,如同火炉燃料匮乏,表现为“寒从内生”。

畏寒怕冷:四肢冰凉(尤其冬季)、腰膝酸冷、精神萎靡、面色苍白。

其他症状:小便清长、大便稀溏、舌淡胖有齿痕、脉沉迟。

易发人群:长期久坐者、贪凉饮冷者、中老年人及术后恢复期患者。

3. 混合型失衡:阴阳两虚

部分患者可能出现“既怕冷又怕热”的矛盾症状,例如:

冬季畏寒,夏季潮热;

口干但饮水不解渴,或大便时干时溏;

舌苔薄白或剥落,脉象细弱。

二、病因溯源:为何会出现阴虚或阳虚?

1. 阴虚的常见诱因

内耗过度:熬夜、焦虑、纵欲等行为加速阴液消耗。

饮食偏颇:嗜食辛辣、油炸食物,或长期缺乏蔬果摄入。

疾病影响:高热、慢性炎症、甲亢等导致津液亏损。

2. 阳虚的常见诱因

外寒侵袭:长期处于寒冷环境,或衣着单薄导致寒气入侵。

能量不足:过度节食、久病体虚、脾胃功能低下影响阳气生成。

药物副作用:滥用抗生素、激素类药物或清热解毒中药。

三、自我诊断与专业诊断方法

1. 居家自测技巧

舌象观察:阴虚者舌红少苔,阳虚者舌淡胖有齿痕。

症状日记:记录每日体温波动、出汗时间、饮食偏好及二便情况。

生活习惯评估:分析是否存在长期熬夜、过度劳累或贪凉习惯。

2. 中医四诊合参

专业中医师会结合以下方法综合判断:

问诊:详细询问病史、症状特点及家族体质倾向。

切诊:阴虚脉细数,阳虚脉沉迟。

望诊:观察面色(潮红或苍白)、形体(消瘦或虚胖)。

四、分型调理:针对性改善方案

1. 阴虚体质的“补水”策略

食疗推荐:银耳莲子羹、百合麦冬茶、鸭肉冬瓜汤。

生活方式:避免熬夜(23点前入睡)、练习瑜伽或冥想以静养阴。

禁忌提醒:忌辛辣、咖啡、酒精及剧烈运动。

2. 阳虚体质的“添火”策略

食疗推荐:当归生姜羊肉汤、桂圆红枣茶、韭菜炒核桃。

生活方式:晨起晒太阳、艾灸关元穴、睡前生姜水泡脚。

禁忌提醒:忌生冷海鲜、冰饮、长时间吹空调。

3. 特殊人群注意事项

孕妇:阴虚火旺可适量饮用百合莲子汤,阳虚者慎用温补药膳,需医师指导。

儿童:以健脾为主,阴虚多用山药粥,阳虚推荐小米红枣粥,避免滥用补品。

老年人:阴阳两虚常见,可选用枸杞山药粥搭配适度太极拳。

五、预警信号:何时需要就医?

以下情况提示需专业干预:

1. 症状持续加重:盗汗导致脱水、畏寒伴随不明消瘦。

2. 合并其他疾病:如潮热伴随心悸胸痛,或畏寒伴随甲状腺功能异常。

3. 调理无效:饮食作息调整1个月后无改善。

六、预防建议:维持阴阳平衡的日常守则

1. 饮食有节:遵循“春夏养阳,秋冬养阴”,夏季多吃瓜类,冬季适量温补。

2. 作息规律:保证7-8小时睡眠,午间闭目养神15分钟。

3. 情绪管理:阴虚者避免焦虑,阳虚者减少抑郁,可通过八段锦、音乐疗法调节。

阴阳失衡并非不可逆转,但需“辨清体质,对症调理”。通过科学辨识症状、调整生活方式,大多数人可在3-6个月内逐步恢复平衡。若自我管理效果有限,及时寻求中医师帮助,可避免体质偏颇发展为器质性疾病。