排卵后月经来潮时间解析_天数预测与周期关联指南

19429202025-04-11性病资询13 浏览

月经周期的规律性是女性生殖健康的重要指标,而排卵与月经之间的时间关联往往让许多人感到困惑。有些女性发现自己的经期时而提前、时而推迟,甚至伴随不适症状,却无法明确背后的原因。理解排卵后月经来潮的生理机制,不仅能帮助女性更好地管理健康,也能为异常情况提供预警信号。

一、排卵与月经周期的科学关联

月经周期由卵泡期、排卵期、黄体期和月经期组成,整个过程受激素精密调控。排卵后,破裂的卵泡形成黄体,分泌孕激素维持子宫内膜的增厚状态。若未受孕,黄体在9-10天后逐渐退化,孕激素水平下降导致子宫内膜脱落,形成月经。

1. 正常范围与个体差异

大多数女性的黄体期(排卵后至月经来潮)为12-14天。

部分人群因黄体功能差异,可能缩短至10-11天或延长至14-16天。例如,黄体萎缩延迟会导致月经推迟,而黄体功能不全则可能引起提前出血。

月经周期不规律者(如多囊卵巢综合征患者),排卵后月经时间可能显著波动。

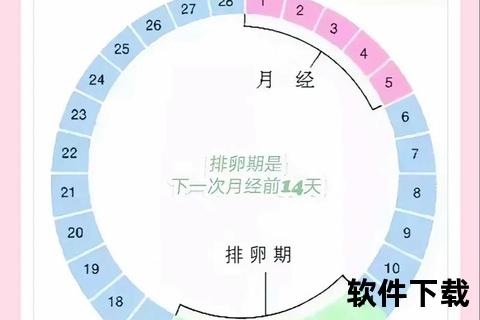

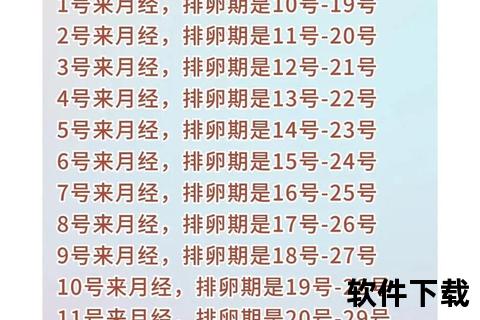

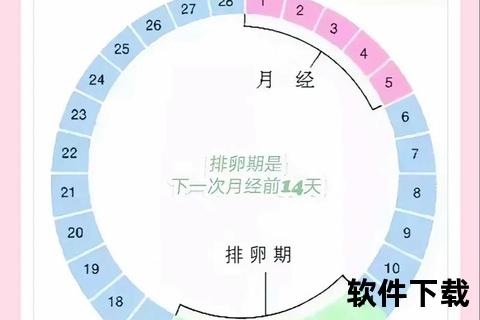

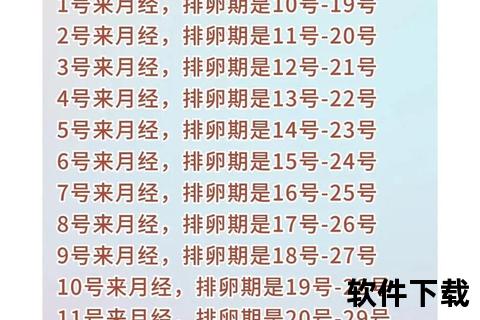

2. 预测月经来潮的核心公式

月经周期稳定的女性可通过“下次月经预计日-14天=排卵日”推算排卵时间。例如,若预计下次月经为4月12日,则排卵日约为3月29日,月经可能在排卵后14天(即4月12日)来潮。

二、影响排卵后月经时间的三大因素

1. 生理性波动

激素水平变化:压力、睡眠不足或剧烈运动可导致皮质醇升高,干扰促黄体生成素(LH)分泌,影响黄体功能。

体重异常:BMI低于18.5或高于24可能引发排卵障碍,导致月经提前或延迟。

年龄因素:青春期初潮后及围绝经期女性因激素不稳定,黄体期易出现波动。

2. 病理性原因

黄体功能不全:孕激素分泌不足可缩短黄体期,表现为月经提前(排卵后<10天)或经前点滴出血。

甲状腺疾病:甲亢或甲减均可能抑制排卵,导致闭经或周期紊乱。

多囊卵巢综合征(PCOS):高雄激素血症和胰岛素抵抗可导致无排卵性月经稀发。

3. 药物与医疗干预

紧急避孕药、化疗药物可能直接干扰激素分泌。

辅助生殖技术(如促排卵治疗)可能改变黄体期长度。

三、自我监测与就医指征

1. 居家监测方法

基础体温法:排卵后体温上升0.3-0.5℃,持续高温超过16天可能提示妊娠。

排卵试纸:检测尿液中LH峰值,结合月经日历推算黄体期。

宫颈黏液观察:排卵期黏液呈蛋清状拉丝,月经前变得黏稠。

2. 异常情况的判断标准

需警惕的信号:

月经提前<10天或延迟>16天。

经量突然增多(每小时浸透1片卫生巾)或持续超过7天。

非经期出血或严重痛经。

特殊人群注意事项:

孕妇:停经后需排除异位妊娠。

哺乳期女性:泌乳素抑制排卵可能导致月经延迟。

3. 诊断流程与治疗原则

初步检查:性激素六项(重点看孕酮、LH)、甲状腺功能、盆腔超声。

针对性治疗:

黄体功能不全:补充地屈孕酮或黄体酮胶囊。

PCOS:二甲双胍调节代谢,联合克罗米芬促排卵。

四、维护周期健康的实用建议

1. 生活方式调整

饮食管理:增加富含维生素B6(如香蕉、鲑鱼)和Omega-3(亚麻籽、核桃)的食物,减少精制糖摄入。

运动平衡:每周3-5次中等强度运动(如快走、瑜伽),避免过度运动引发闭经。

2. 心理与压力管理

正念冥想、深呼吸练习可降低皮质醇水平。

建立规律作息,保证每天7-8小时睡眠。

3. 周期性健康记录

使用APP记录月经周期、基础体温及症状变化,便于发现规律。

每年进行一次妇科检查,40岁以上女性增加乳腺和骨密度筛查。

排卵与月经的关联如同一面镜子,反映着女性内分泌系统的微妙平衡。通过科学监测与主动干预,多数周期异常问题可得到有效管理。当自我调节无法改善症状时,及时就医不仅能缓解焦虑,更能为长期健康筑牢防线。