白带异常是困扰许多女性的常见问题,若伴随色黄、质稠、异味或外阴灼热瘙痒,可能是湿热型带下病的信号。这类问题不仅影响生活质量,还可能提示更深层的健康隐患。本文从中医理论出发,结合现代医学,系统解析湿热型带下病的成因、症状及科学调理方法,帮助患者正确应对,避免误区。

一、湿热型带下病的核心特征

1. 典型症状

2. 易混淆的病症

需与细菌性炎、滴虫性炎、宫颈炎等西医疾病鉴别。例如,滴虫性炎白带呈泡沫状,念珠菌感染则表现为凝乳样分泌物,需通过白带常规检查明确病因。

二、病因解析:湿热从何而来?

1. 内外因素交织

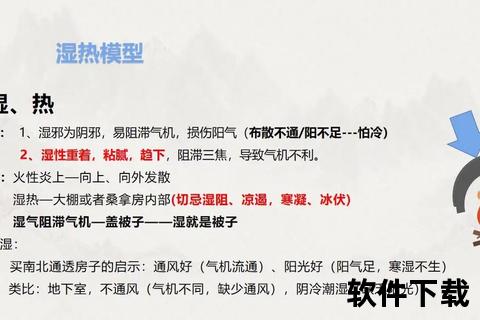

2. 病机关键

湿热之邪侵袭下焦(肝、肾、胞宫),损伤任带二脉,导致带脉失约、任脉不固。湿性黏滞,热性炎上,二者胶结难解,故病情易反复。

三、中医辨证施治:分型论治与经典方剂

1. 湿热型

2. 脾虚湿热型

3. 外治法

4. 西医辅助治疗

针对病原体感染(如滴虫、霉菌),可联合甲硝唑栓、氟康唑等药物,但需注意避免过度使用抗生素破坏菌群平衡。

四、日常调理:从饮食到生活习惯

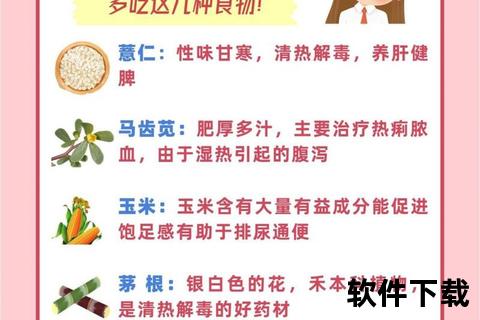

1. 饮食禁忌与推荐

2. 生活方式调整

3. 特殊人群注意事项

五、预警信号:何时必须就医?

1. 症状持续:自行调理2周无改善,或反复发作。

2. 伴随异常出血:带下夹血丝或咖啡色分泌物,需排除宫颈病变或肿瘤。

3. 全身症状加重:发热、剧烈腹痛、尿痛,提示可能合并盆腔感染。

湿热型带下病并非难言之隐,科学认知与及时干预是关键。通过中医辨证施治结合生活方式调整,多数患者可有效改善症状。若自行处理无效,务必寻求专业中医师指导,避免延误病情。健康的生活习惯与平和的心态,是抵御湿热之邪的最佳屏障。