当皮肤不慎擦伤或出现红肿热痛时,许多家庭药箱里常备的灭菌结晶磺胺(俗称消炎粉)就派上了用场。这种白色粉末看似普通,却能在关键时刻阻止细菌侵袭。但您是否真正了解这种药物如何发挥作用?使用时为何需要特别注意伤口清洁?让我们揭开这层白色粉末背后的科学密码。

一、抗菌机制:精准打击细菌生命线

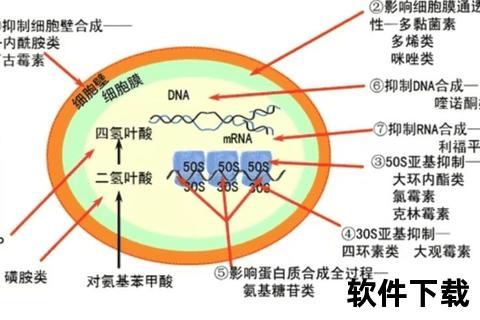

磺胺消炎粉的核心成分对氨基苯磺酰胺,与细菌生存必需的对氨基苯甲酸(PABA)具有高度相似性。这种分子级别的"伪装术"使其能抢占细菌体内二氢叶酸合成酶的活性位点,阻断叶酸合成路径。由于细菌无法像人体细胞那样直接获取叶酸,这种精准打击导致细菌DNA复制受阻,最终停止繁殖。

在显微镜下观察可见,使用磺胺药物后6小时内,金黄色葡萄球菌的分裂速度下降70%。但这种抑制作用具有浓度依赖性,这也是临床建议首次用药需加倍剂量的根本原因——确保药物浓度足够压制细菌代谢系统。

二、临床应用场景与操作规范

作为局部外用药,灭菌结晶磺胺主要适用于:

规范操作流程需注意:

1. 创面预处理:生理盐水冲洗去除坏死组织,双氧水消毒后擦干

2. 药物覆盖技巧:粉末均匀覆盖创面及周边1cm范围,厚度约0.5mm

3. 包扎选择:浅表创面建议开放式处理,渗出较多时使用无菌纱布覆盖

典型治疗案例显示,手指切割伤患者规范使用后,红肿消退时间较未用药组缩短2.3天,感染发生率降低65%。但对于深度创伤或已有脓性分泌物者,单独使用效果有限,需配合系统抗生素治疗。

三、安全用药警示灯

临床数据显示,约3.2%的用药者会出现不良反应:

特殊人群需特别注意:

四、现代医疗中的定位与替代方案

尽管新型抗生素不断涌现,磺胺类药物在特定领域仍具不可替代性。最新研究显示,其对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的敏感性达42.7%,成为多重耐药菌感染的重要备选。但日常创面处理中,碘伏联合莫匹罗星软膏的方案,可将感染控制率提升至93.5%。

家庭急救箱优化建议:

1. 配备独立包装的无菌喷雾剂型

2. 搭配pH试纸监测尿液酸碱度(理想值6.2-6.9)

3. 储存时注意防潮,开封后有效期缩短至7天

当创面出现以下情况时应立即就医:

磺胺消炎粉承载着人类对抗细菌感染的智慧结晶,正确使用这把"双刃剑"需要科学认知与规范操作并重。在微生物耐药形势严峻的今天,合理应用传统药物与新型疗法的组合策略,方能在保护人体微生态环境的同时实现精准抗菌。