新生儿奶粉喂养量标准:每日正常摄入参考表指南

19429202025-03-26月子中心16 浏览

新生儿奶粉喂养是许多家庭的重要课题,合理的喂养量不仅关乎宝宝的营养摄入,更直接影响其生长发育和健康状况。面对“该喂多少”“如何判断是否吃饱”等问题,新手父母常感到困惑。本文结合权威医学指南及临床经验,系统梳理喂养量的科学标准及实用观察方法,帮助家长建立科学喂养观。

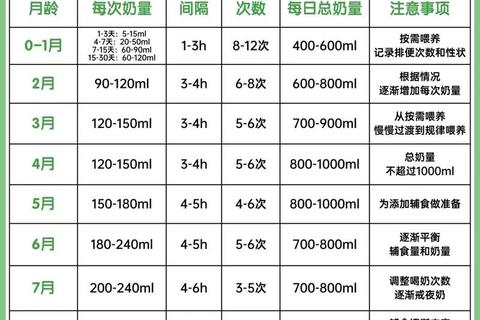

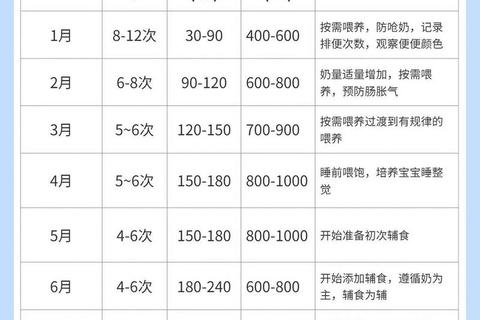

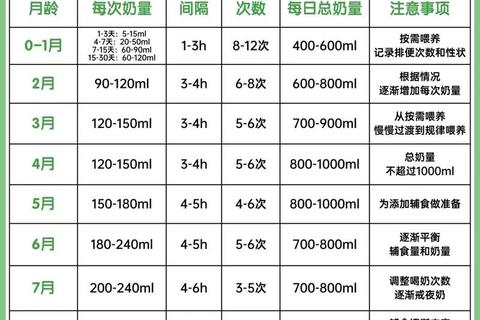

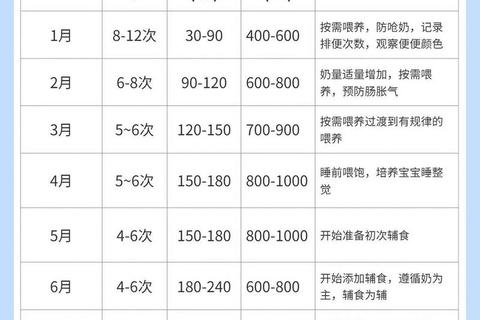

一、新生儿奶粉喂养量的阶段性标准

新生儿胃容量小且发育迅速,喂养量需按月龄、体重动态调整。以下是分阶段喂养指南(基于多机构数据综合):

1. 出生0-7天

胃容量:30~35毫升(如樱桃大小)。

单次奶量:出生当天10~15毫升,逐日增加10毫升至第7天约60~90毫升。

喂养频率:每2~3小时一次,每日8~12次。

关键提示:此阶段需按需喂养,避免机械计时,重点观察宝宝吸吮意愿。

2. 出生7天~1个月

胃容量:60~80毫升(如核桃大小)。

单次奶量:80~120毫升,日总量400~800毫升。

喂养频率:每3小时一次,每日7~8次。

计算公式:每日总奶量≈体重(kg)×100~150毫升。例如,3.5kg婴儿日需350~525毫升。

3. 1~3个月

胃容量:100~150毫升。

单次奶量:120~180毫升,日总量700~1000毫升。

喂养频率:每3.5~4小时一次,每日6~7次。

生长标志:此阶段体重每月增长600~800克,奶量不足可能表现为排便减少。

4. 4~6个月

胃容量:180~240毫升。

单次奶量:150~240毫升,日总量800~1000毫升。

喂养频率:每4~5小时一次,每日5~6次。

辅食衔接:6个月起可添加米粉等辅食,但奶粉仍为主食(占每日热量70%)。

5. 6~12个月

单次奶量:200~250毫升,日总量600~800毫升。

喂养频率:每日4~5次,间隔4~6小时。

营养转型:辅食种类逐渐丰富,但需保证奶量不低于600毫升/天,以补充钙和蛋白质。

二、判断喂养量的四大实用指标

仅依赖“标准表”可能忽略个体差异,需结合以下观察综合评估:

1. 生理信号

饥饿信号:早期表现为转头、张嘴、吮吸手指;哭闹为晚期信号,需及时响应。

饱腹信号:停止吸吮、吐出奶嘴、闭紧嘴唇或转头避开奶瓶。

2. 排泄情况

尿液:每日尿湿6~8片尿布,尿液清澈或淡黄色。

粪便:出生后第5天起,每日排便2~4次(母乳喂养可能更多),质地柔软无硬块。

3. 体重增长

正常范围:出生后3~4天生理性体重下降≤7%,10~14天恢复至出生体重;此后每月增重500~1000克。

异常警示:连续两周体重不增或下降,需排查喂养不足或疾病。

4. 行为状态

满足表现:喂奶后安静入睡或愉悦清醒,持续1.5~3小时。

饥饿迹象:频繁惊醒、烦躁、吸吮衣物或手指。

三、常见问题与风险规避指南

1. 喂养不足的应对

表现:尿布更换少于6次/天、粪便绿色且量少、体重增长停滞。

处理:逐步增加单次奶量(每次+5~10毫升),优先确保夜间喂养。

2. 过度喂养的识别

表现:频繁吐奶(喷射状)、腹胀、大便酸臭带奶瓣。

处理:减少单次奶量,延长喂养间隔,喂奶后竖抱拍嗝10~15分钟。

3. 特殊情况的调整

早产儿/低体重儿:需按医生建议使用强化配方奶,日奶量可达200毫升/kg。

消化敏感:选择部分水解蛋白奶粉,并减少单次喂养量,增加频率。

四、科学喂养的实操建议

1. 冲调规范

水温:40~50℃(避免破坏营养素),先加水后加奶粉,严格按比例调配。

器具消毒:奶瓶、奶嘴每日煮沸或蒸汽消毒,避免微生物污染。

2. 喂养技巧

姿势:头部抬高15~30度,奶瓶倾斜使奶液充满奶嘴,减少吞气。

节奏:每喂60~90毫升暂停拍嗝,避免急促吞咽。

3. 记录与复盘

建立喂养日志:记录时间、奶量、排泄及睡眠情况,便于发现规律或异常。

以观察为核心,拒绝“数字焦虑”

喂养量的“标准”本质是参考框架,而非绝对法则。家长需理解婴儿的个体差异,通过持续观察及时调整。若出现持续吐奶、体重异常或精神萎靡,应及时就医排查病理因素。记住,喂养不仅是营养供给,更是亲子关系的建立——在科学基础上,赋予喂养过程以温度和耐心,方能助力宝宝健康成长。