月经来得毫无规律,量时多时少,甚至伴随剧烈腹痛——这样的困扰是否已成为你生活的常态?据《中国女性月经健康调查报告》显示,近80%的女性曾经历过不同程度的月经紊乱,其中超过30%发展为反复发作的顽固性问题。这种看似普通的生理现象,实则是身体发出的健康警报。

一、月经不调的反复发作密码

正常月经周期具有四大核心指标:周期频率(21-35天)、经期长度(3-7天)、出血量(20-80ml)、周期规律性(波动≤7天)。当这些指标出现持续性异常时,意味着身体可能存在深层失衡。

1. 潜伏的生活诱因

• 节律破坏者:昼夜颠倒的作息会扰乱下丘脑-垂体-卵巢轴,某32岁白领因连续半年凌晨2点入睡,出现周期从28天骤减至18天的案例

• 饮食失衡陷阱:过度节食导致BMI<18.5时,雌激素合成原料匮乏,临床数据显示此类患者闭经风险增加3倍

• 情绪风暴中心:持续压力会使皮质醇水平升高30%-50%,直接影响促性腺激素释放

2. 疾病预警信号

• 多囊卵巢综合征:占据排卵障碍性月经紊乱的70%,典型表现为多毛、痤疮合并周期延长

• 甲状腺功能异常:甲亢患者月经频发率较常人高4倍,甲减患者闭经风险提升2.5倍

• 子宫内膜损伤:3次以上人工流产史者,宫腔粘连导致的经量减少发生率可达25%

3. 药物与环境的隐形影响

紧急避孕药使用超3次/年,月经紊乱概率增加40%。电磁辐射暴露量>3mT时(相当于每天手机通话4小时),内分泌紊乱风险上升2倍。

二、精准诊断的医学路径

当月经异常持续3个周期以上,建议进行阶梯式排查:

1. 基础评估:经超声+性激素六项(月经第2-5天)

2. 深度筛查:AMH检测(卵巢储备功能)、甲状腺功能七项

3. 特殊检查:宫腔镜(疑似器质性病变)、糖耐量试验(多囊患者)

需特别注意:45岁以上患者突发经期紊乱,要优先排除子宫内膜癌(诊刮确诊率>90%)。

三、中西医协同调理方案

1. 中医辨证体系

• 肝郁气滞型(占35%):表现为经前乳胀、情绪烦躁,可用逍遥散配合太冲穴按摩

• 气血两虚型(占28%):经色淡红、乏力明显,归脾汤+足三里艾灸效果显著

• 肾虚血瘀型:周期紊乱伴腰酸,六味地黄丸配合八髎穴拔罐

膏方调理案例:某患者连续服用补肾固冲膏3个月,周期从45-60天恢复至32±3天,经量增加40%。

2. 现代医学干预

• 激素疗法:雌孕激素序贯治疗可使80%无排卵型功血患者建立规律周期

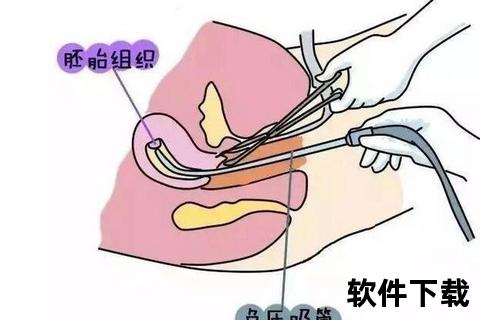

• 手术治疗:宫腔镜下息肉切除后,异常出血改善率可达85%

• 新型药物:选择性孕酮受体调节剂(如醋酸乌利司他)对子宫腺肌症相关月经过多有效率92%

3. 生活方式重建

• 饮食配方:经前期(黑豆30g+枸杞15g粥)、行经期(生姜红糖水+亚麻籽)、经后期(乌鸡汤+当归5g)

• 运动处方:每周3次低强度有氧(如瑜伽、游泳),可提升β-内啡肽水平,调节下丘脑功能

• 环境管理:睡前2小时屏蔽蓝光(使用防蓝光眼镜),可使褪黑素分泌量增加50%

四、特殊人群管理要点

• 青春期少女:初潮后3年内周期波动属正常,若持续紊乱需警惕Turner综合征

• 备孕女性:黄体期缩短至<10天时,建议补充黄体酮提高着床率

• 围绝经期妇女:突发经量增多需在48小时内完成诊刮,排除内膜病变

当出现以下情况请立即就医:单次出血量>250ml(浸透20片以上卫生巾)、持续腹痛>72小时、周期突然改变超过15天。

月经是女性健康的晴雨表,其规律性反映着机体多维度的平衡状态。通过建立月经日记(记录周期、经量、症状),结合年度妇科检查,可使90%的月经问题在早期得到控制。记住,规范治疗配合生活方式调整,才是打破反复发作魔咒的关键。