当新生儿听力筛查显示“双耳未通过”时,许多家长会陷入焦虑与困惑。这并不等同于确诊听力障碍。数据显示,约90%的初筛未通过婴儿在后续检查中被证实听力正常。本文将从科学视角解析筛查未通过的潜在原因、标准化复查流程及干预措施,帮助家长理性应对。

一、筛查未通过≠听力障碍:需科学认识假阳性

新生儿听力筛查(耳声发射OAE或自动听性脑干反应AABR)是一种快速、无创的初筛手段,但其结果易受多种因素干扰:

1. 生理性因素:外耳道残留羊水、胎脂或中耳积液可能导致声音传导受阻。

2. 环境干扰:筛查时宝宝哭闹、环境噪音或操作不规范可能影响结果准确性。

3. 技术局限性:OAE仅反映耳蜗外毛细胞功能,无法检测听神经或脑干病变,而AABR可能遗漏高频听力损失。

家长须知:初筛未通过中仅1-3‰最终确诊为永久性听力损失,无需过度恐慌,但需严格遵循复查流程。

二、标准化复查流程:三步锁定真实听力状态

第一步:出生后42天复筛

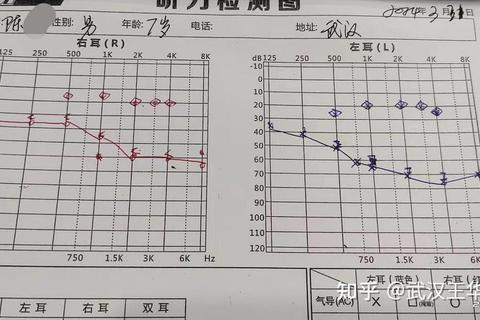

第二步:3月龄诊断性评估

若复筛未通过,需在3个月内转诊至专业听力中心进行以下检查:

1. 客观电生理检查:

2. 主观行为测听:根据年龄选择视觉强化测听(6月龄以上)或游戏测听(2岁以上)。

第三步:6月龄前确诊与分型

三、干预黄金期:6月龄前启动,避免“因聋致哑”

1. 助听器验配(轻度至重度听力损失)

2. 人工耳蜗植入(极重度听力损失)

3. 家庭语言环境构建

四、家长自查指南:早期发现听力异常信号

| 月龄 | 正常听力表现 | 预警信号 |

||--|-|

| 0-3月 | 突发声响引发惊跳反射 | 对大声无反应,睡眠中不易被惊醒 |

| 4-6月 | 寻找声源,发出“咕咕”声 | 不转头寻找声源,对名字无反应 |

| 7-12月 | 模仿简单词汇,理解指令 | 语言发育停滞,仅能发出单一音节 |

(数据来源:)

五、预防策略:降低听力损失风险

1. 孕期保健:避免巨细胞病毒、风疹等感染,控制妊娠期糖尿病。

2. 新生儿护理:

3. 遗传咨询:若家族有耳聋史,建议进行耳聋基因检测(如GJB2、SLC26A4基因)。

理性应对,把握康复黄金窗口

听力筛查未通过是预警而非终审。家长需遵循“初筛→复筛→诊断→干预”的标准化路径,在6月龄前完成确诊并启动康复计划。世界卫生组织强调,早期干预可使90%听障儿童实现正常语言发育。请记住:时间是最珍贵的康复资源,科学行动能为孩子打开有声世界的大门。