阿莫西林(Amoxicillin)作为第二代青霉素类抗生素的代表,凭借其广谱抗菌性和安全性,已成为全球范围内最常用的口服抗生素之一。本文将从核心成分、制备工艺及临床应用三个维度,系统解析这一经典药物的科学原理与使用要点,帮助公众更科学地理解其价值与局限性。

一、核心成分与作用机制

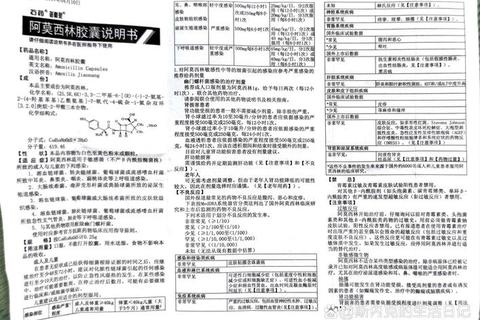

阿莫西林的化学名称为(2S,5R,6R)-3,3-二甲基-6-[(R)-(-)-2-氨基-2-(4-羟基苯基)乙酰氨基]-7-氧代-4-硫杂-1-氮杂双环[3.2.0]庚烷-2-甲酸三水合物,分子式为C₁₆H₁₉N₃O₅S·3H₂O。其核心结构中的β-内酰胺环能与细菌细胞壁上的转肽酶结合,抑制细胞壁合成,导致细菌因渗透压失衡而裂解死亡。

与第一代青霉素相比,阿莫西林在苯环上引入羟基,显著增强了耐酸性,使其在胃液中更稳定,口服生物利用度高达90%以上,远优于氨苄西林的50%。这一改进使其能更高效地对抗革兰氏阳性菌(如肺炎链球菌)和部分革兰氏阴性菌(如流感嗜血杆菌)。

二、制备工艺:化学合成与酶法创新

1. 传统化学合成法

目前主流工艺采用丹麦酸酐法:

该工艺成熟但存在明显缺陷:需大量有机溶剂(如二氯甲烷)、能耗高(-40℃反应条件),且产生有毒副产物。近年通过优化结晶溶媒(如乙二醇替代丙酮)和两步法溶解技术,纯度已提升至99.5%以上。

2. 酶法绿色工艺

酶法合成以青霉素酰化酶(PGA)为催化剂,直接将侧链酸与6-APA缩合。其优势包括:

例如,采用Fe₃O₄-GMH磁性微球固定化酶,阿莫西林收率达90.1%,较游离酶提升44%。目前该技术已在部分药企实现工业化,代表未来发展方向。

三、临床应用与注意事项

1. 适应症与疗效

阿莫西林对以下感染有效:

2. 特殊人群用药

| 人群 | 注意事项 |

|-|--|

| 青霉素过敏者 | 禁用(皮试阳性率约0.7%-10%) |

| 孕妇 | 权衡利弊使用,乳汁分泌量极低但可能致婴儿过敏 |

| 肾功能不全 | 调整剂量:肌酐清除率<10ml/min者每24小时给药一次 |

3. 常见误区与风险

事实:对病毒无效,滥用可能导致腹泻、皮疹等副作用。

后果:易诱导耐药菌,如肺炎链球菌耐药率已达15%-30%。

四、行动建议:科学用药四原则

1. 明确感染类型:血常规检查C反应蛋白(CRP)和白细胞计数,区分细菌/病毒感染。

2. 足疗程用药:成人标准剂量0.5g/次,每8小时一次,疗程通常5-14天。

3. 联合用药规范:

4. 不良反应应对:

阿莫西林是人类对抗细菌感染的里程碑药物,但其价值建立在科学认知与合理使用之上。面对日益严峻的耐药性问题,公众需牢记:抗生素不是“万能消炎药”,而是需要精准使用的医疗资源。当出现持续发热、脓性分泌物等细菌感染征象时,及时就医并遵循医嘱,才能最大程度发挥其治疗价值,保护自身与公共健康。