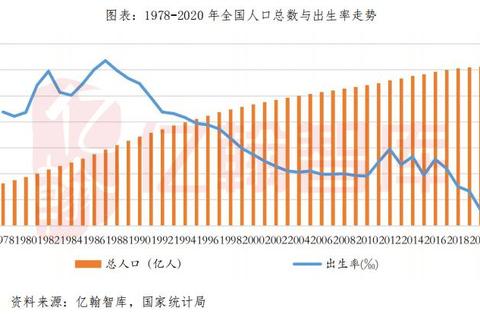

新生儿人数的波动不仅是人口统计学的数字游戏,更折射出社会政策、经济环境与文化观念的复杂互动。以中国为例,2024年新生儿数量在连续多年下降后出现回升至954万,这一变化背后既有政策激励的推动,也暗含社会转型期的矛盾与机遇。理解这些动态关联,有助于公众更好地规划家庭生活,也为政策制定者提供重要参考。

一、政策激励:从“鼓励生育”到“全周期支持”

近年来中国生育政策经历了从“限制”到“鼓励”的转向。2021年中央发布的三孩政策配套措施明确提出,到2025年要实现“生育、养育、教育成本显著降低”,涵盖托育服务扩容、税收优惠、产假延长等40余项具体措施。部分地方更是推出创新举措:湖北天门市对生育家庭提供购房补贴,上海试点企业托幼服务,北京将3岁以下托育费用纳入医保覆盖范围。这些政策直接降低了育儿经济负担,2024年生育津贴申领人数同比增加37%。

但政策的局限性也不容忽视。如延长产假虽保护了产妇权益,却导致部分企业隐性歧视育龄女性,某调查显示23%的女性在产假后遭遇岗位调整。这表明政策需与社会配套机制协同,例如建立企业用工监管制度、推广弹性工作模式等。

二、经济压力:育儿成本的结构性困境

当前中国家庭养育0-17岁孩子的平均成本约48.5万元,相当于人均GDP的6.9倍。这导致“生不起”成为年轻人普遍心声。具体表现为:

值得关注的是,2024年部分城市通过增加公立托育机构、推行课后延时服务,使育儿时间成本下降18%,说明公共服务供给的改善能有效缓解经济压力。

三、社会观念:从“必选项”到“可选项”

新一代育龄群体的价值观正在重构生育意义。调查显示:

这种观念转变要求政策更关注多元需求。例如成都推出的“育儿学分银行”制度,允许父母通过参与社区服务兑换托育资源,既降低成本又促进社会支持网络构建。

四、特殊影响因素:文化传统与突发事件

某些非经济因素也在影响生育决策:

1. 生肖偏好:2024年龙年生育意愿提升12%,延续“龙宝宝更吉祥”的传统认知;

2. 疫情后补偿:2023年婚姻登记量反弹9%,带动次年生育率上升;

3. 城乡差异:农村地区生育率仍比城市高1.8倍,但伴随城镇化推进,乡村人口占比已从2010年的50%降至2024年的33%。

五、未来趋势与个体应对建议

政策层面需建立长效机制:

个体家庭可采取以下策略:

新生儿数量的波动是社会发展的晴雨表。2024年的回升仅是阶段性成果,唯有通过政策精准发力、社会观念包容升级、个体理性决策的三重努力,才能实现人口的长期均衡发展。普通家庭在生育决策时,既要关注政策红利窗口期,也要评估自身资源匹配度,在个人幸福与社会责任间找到平衡点。