牙痛发作时,仿佛每一根神经都在抗议,但盲目用药可能掩盖潜在风险。本文从科学角度解析牙痛成因、药物选择逻辑及安全用药要点,帮助患者在缓解症状的避免健康隐患。

一、牙痛背后的“真凶”

牙痛的本质是口腔组织对刺激或损伤的炎症反应,常见诱因包括:

1. 细菌感染(占80%以上):龋齿深入牙髓、牙周脓肿、智齿冠周炎等,细菌代谢产物刺激神经引发剧痛。

2. 物理刺激:牙本质暴露(如蛀洞、牙龈萎缩)导致冷热敏感,或牙齿隐裂引发咀嚼痛。

3. 神经性疼痛:三叉神经痛可能误判为牙痛,需专业鉴别。

典型症状对照表

| 病因 | 疼痛特征 | 伴随症状 |

||||

| 急性牙髓炎 | 夜间放射性痛,冷热加剧 | 无法定位患牙 | |

| 牙周脓肿 | 跳痛,咬合时加重 | 牙龈红肿、流脓 | |

| 智齿冠周炎 | 下颌角肿胀,张口受限 | 低热、淋巴结肿大 | |

二、药物选择的“双重逻辑”

(一)止痛药:快速阻断疼痛信号

1. 非甾体抗炎药(NSAIDs)

注意:两种药物可交替使用,但24小时内总量需严格限制(布洛芬≤1200mg,对乙酰氨基酚≤4000mg)。

2. 局部剂

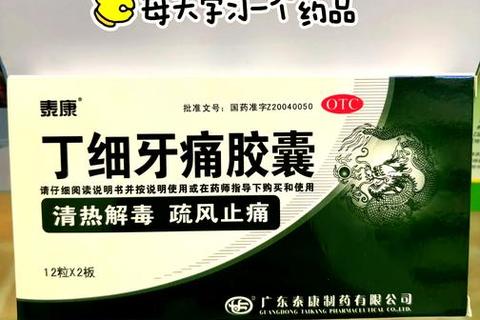

丁硼乳膏直接涂抹患处,15分钟内起效,适合智齿发炎或口腔溃疡。

(二)抗菌药:精准打击感染源

1. 甲硝唑:对抗厌氧菌的首选,每日0.6-1.2g分次服用,疗程不超过7天。

2. 阿莫西林:广谱抗生素,需与甲硝唑联用增强效果,青霉素过敏者禁用。

3. 替硝唑/奥硝唑:二代硝基咪唑类药物,胃肠道反应更小,但价格较高。

用药警示

三、安全用药的“五条红线”

1. 特殊人群禁忌

2. 药物相互作用

阿莫西林与避孕药同服降低避孕效果,甲硝唑与酒精引发双硫仑反应。

3. 副作用监测清单

| 药物类型 | 高风险反应 | 应对措施 |

||--||

| NSAIDs | 胃出血、肾损伤 | 餐后服用,监测尿量 | |

| 甲硝唑 | 金属味觉、周围神经病变 | 及时停药并补充维生素B1 | |

四、家庭应急处理的“三步策略”

1. 物理干预

2. 体位调整

半卧位睡眠减少头部充血,缓解夜间痛。

3. 饮食管理

避免过冷过热、高糖及坚硬食物,建议常温流质饮食。

五、必须就医的“红色警报”

以下情况需24小时内就诊:

六、预防胜于治疗的“护齿法则”

1. 机械清洁:巴氏刷牙法(45°角震颤刷洗)+ 牙线清理邻面。

2. 化学辅助:含0.05%氟化钠的漱口水,降低龋齿风险。

3. 定期干预:每6-12个月洁牙,发现龋洞及时填充(早期治疗成本降低70%)。

行动建议

建议家庭药箱常备:布洛芬缓释胶囊(≥12岁)、丁硼乳膏、独立包装牙线。出现反复牙痛时,使用手机拍摄口腔照片供医生远程初诊,提高就医效率。