月经不调是女性常见的健康困扰,而药物作为重要诱因之一,往往被忽视。当避孕药、精神类药物甚至抗生素等打乱体内激素平衡时,可能导致周期紊乱、经量异常甚至闭经。这些变化不仅影响生理健康,还可能引发焦虑情绪。本文将从科学角度解析药物与月经的关系,并提供切实可行的解决方案。

一、药物为何会引发月经紊乱?

月经周期的调控依赖于下丘脑-垂体-卵巢轴的精密协作,而某些药物会直接干扰这一系统。例如:

1. 激素类药物

紧急避孕药(如左炔诺孕酮)含高剂量孕激素,可能抑制排卵或改变子宫内膜状态,导致撤退性出血被误认为月经。长期使用短效避孕药则可能造成子宫内膜变薄,经量减少。

2. 抗精神类药物

利培酮、氨磺必利等药物通过升高催乳素水平,抑制促性腺激素释放,约70%服用者会出现月经周期改变。

3. 其他药物

抗生素(如利福平)、抗抑郁药(SSRI类)及化疗药物,可能通过影响肝酶活性或直接损伤卵巢功能导致失调。

二、识别药物性月经紊乱的特征

患者常表现为以下3类症状:

1. 周期异常

2. 经量变化

3. 伴随症状

胀痛、异常泌乳(催乳素升高)、潮热盗汗(激素波动)等。

警示信号:若闭经超过3个月,或伴随剧烈腹痛、异常出血,需警惕卵巢早衰、子宫内膜病变等继发问题。

三、应对策略:从短期干预到长期调理

(一)药物调整原则

1. 评估药物必要性

与主治医生讨论当前用药方案,例如抗精神病药可替换为阿立哌唑、喹硫平等对催乳素影响较小的药物。

2. 过渡性治疗

使用溴隐亭降低催乳素,或采用雌孕激素序贯疗法重建周期,但需严格遵循用药周期(通常21天用药+7天停药)。

(二)生活方式干预

1. 饮食调理

2. 运动管理

每日30分钟低强度运动(如瑜伽、快走),避免马拉松等剧烈运动加重激素波动。

(三)中医辨证调理

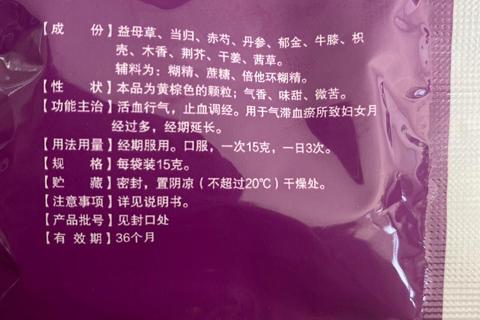

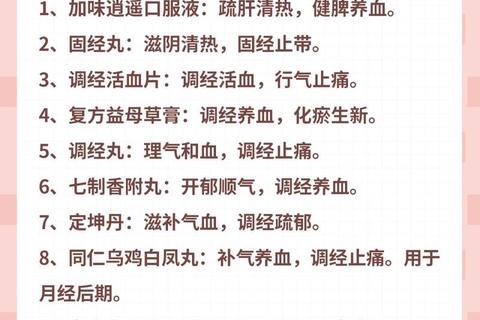

1. 中成药选择

2. 穴位按摩

三阴交、血海穴每日按压5分钟,可调节胞宫气血。

四、特殊人群注意事项

1. 青少年女性

避免擅自使用紧急避孕药调节周期,青春期卵巢功能未稳定,药物影响可能导致远期生育力下降。

2. 围绝经期女性

激素替代治疗需配合超声监测内膜厚度,每3个月评估方案。

3. 精神疾病患者

在维持病情稳定的前提下,可联合使用维生素B6(200mg/日)降低催乳素,比单一用药安全性更高。

五、预防与监测要点

1. 用药前评估

需长期使用风险药物者,建议基线检查:性激素六项、AMH值、盆腔B超。

2. 自我监测工具

推荐使用月经周期记录APP,标记出血量(采用PBAC评分法)、疼痛程度等参数,就诊时提供连续3个月数据。

3. 复查时间窗

当发现月经异常与用药时间存在关联时,建议采取“三步处理法”:记录症状变化→咨询处方医生→联合妇科内分泌科会诊。需要警惕的是,约15%的“药物性闭经”可能合并多囊卵巢综合征等基础疾病,因此专业评估不可或缺。通过药物调整、生活方式干预与中医调理的综合管理,多数患者可在1-3个月内恢复规律周期。