儿童自闭症谱系障碍(ASD)是一种复杂的神经发育疾病,全球每54名儿童中就有1名受其影响。这些孩子仿佛被困在透明的玻璃罩中,外界的声音难以穿透,内心的情感也难以传递。他们最显著的特征并非沉默寡言,而是大脑在接收和处理社交信息时独特的“信号编码系统”。理解这种差异,是帮助他们走出困境的第一步。

一、社交互动的“信号缺失”

自闭症儿童的社会交往障碍并非冷漠,而是对社交信号存在感知与理解的困难。当普通婴幼儿会主动用眼神追随母亲的面孔时,这些孩子往往表现出“目光回避”,就像网页1的3个月婴儿无法随物体移动视线。这种早期预警信号可能被误认为性格内向,实则反映出大脑镜像神经元系统的功能异常。

在发展阶段,他们缺乏模仿的本能。普通2岁儿童会模仿大人擦桌子,而自闭症儿童更可能专注于桌面的木纹图案(网页10)。这种差异源于社交动机的薄弱,他们难以理解表情、语调背后的情感含义,就像网页55提到“无法识别非语言线索”。家长可观察:7月龄是否对躲猫猫游戏有反应,1岁时能否回应自己的名字,这些都是关键筛查点。

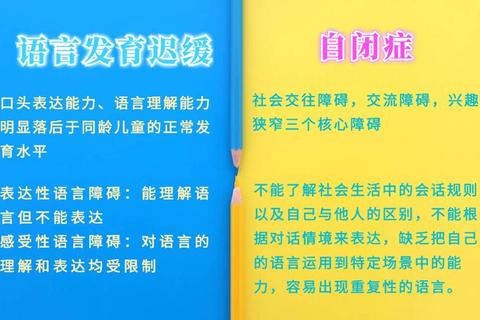

二、语言沟通的“频道错位”

语言障碍常是家长首次就诊的主因。有的孩子像网页9的案例,3岁仍无法说出“妈妈”,有的则如网页1所述出现“语言倒退”,曾经会说的词汇突然消失。更隐蔽的是非语言交流缺陷——普通儿童会用手指向气球表达惊喜,自闭症儿童却直接拉扯大人手掌获取物品(网页1)。

值得注意的是,约20%患儿终身无语言,但可通过图片交换系统沟通。网页21指出,部分高功能患儿可能机械复述广告词,却无法进行对话轮替。家长需警惕两种极端:过度依赖电子产品导致的“假性语言延迟”,与真正的自闭症语言障碍本质不同。

三、行为模式的“程序固化”

重复刻板行为是自闭症最易识别的特征,但其深层意义常被误解。网页37提到69.4%患儿存在精细动作迟缓,这可能表现为持续数小时的积木排列,或如网页18的“强迫性仪式”——每天必须沿固定路线回家。这些行为实则是应对感官超载的自我调节机制。

感觉异常加剧行为刻板化。网页55的“对风扇转动痴迷”,源自视觉刺激的过度敏感;而“拒绝特定质地食物”可能与口腔触觉失调相关。家长需区分正常秩序敏感期(2-4岁)与病态固执:前者随时间减轻,后者伴随社交语言障碍持续加重。

四、干预的“黄金窗口”

早期干预可重塑神经可塑性。网页43强调,应用行为分析(ABA)能通过分解教学步骤,将社交技能转化为可训练的目标。例如用“差别强化”教眼神接触:当孩子偶然注视人脸时立即奖励,逐步建立条件反射。网页90建议每周20-40小时密集干预,但需避免机械化训练,应融合游戏治疗提升动机。

家庭环境调整同样关键。网页80提出“减少无效指令”,避免频繁测试孩子反应。可创设结构化生活流程,用视觉日程表预告变化,缓解焦虑引发的刻板行为。对于语言障碍儿童,网页47推荐的Omega-3补充需在医生指导下进行,配合手势语言同步训练。

当孩子出现以下情况时需立即就医:18个月仍未出现假装游戏,24个月无法说出两个单词短语,或出现能力倒退现象(网页55)。目前我国基层医院已普及“自闭症筛查量表”,三甲医院可通过ADOS-2评估确诊。

理解自闭症不是寻找“治愈方案”,而是搭建沟通的桥梁。每个刻板行为背后,都可能藏着未被发现的潜能——有的孩子对音律极度敏感,有的拥有惊人的视觉记忆。正如爱因斯坦曾说:“每个人都是天才。但如果你用爬树能力评判一条鱼,它将一辈子相信自己愚蠢。”用适合的方式打开他们的世界,星光自会穿透孤独的迷雾。