胃肠道疾病用药指南-常见病症与药物速查手册

19429202025-04-04月子中心26 浏览

胃肠道疾病不仅发病率高,且症状复杂多样,科学用药与家庭护理能有效减少并发症。 本文从症状识别、药物选择、特殊人群注意事项、预防措施四个维度,结合权威医学指南与临床案例,系统梳理常见胃肠疾病的应对策略。

一、常见病症与核心症状识别

胃肠道疾病涉及胃、肠、肝、胆等多个器官,症状易与其他疾病混淆。以下为六大高发疾病的典型表现:

1. 反流性食管炎:胸骨后烧灼感(烧心)、反酸,平躺或弯腰时加重,常伴咽喉异物感。

2. 胃炎/胃溃疡:上腹隐痛或钝痛,餐后加重,可能伴随恶心、嗳气;严重时出现黑便或呕血。

3. 肠易激综合征(IBS):腹痛与排便习惯改变交替出现(腹泻型或便秘型),排气后缓解,精神压力可诱发。

4. 急性胃肠炎:突发腹痛、水样腹泻、呕吐,常由细菌感染或食物中毒引起,可伴发热。

5. 功能性消化不良:餐后饱胀、早饱感,无器质性病变,与胃肠动力不足相关。

6. 便秘:每周排便少于3次,粪便干硬,排便费力,可能因肠动力不足或药物副作用导致。

鉴别要点:若出现持续体重下降、夜间痛醒、血便或黄疸,需立即就医排除肿瘤或肝胆疾病。

二、药物分类与科学用药原则

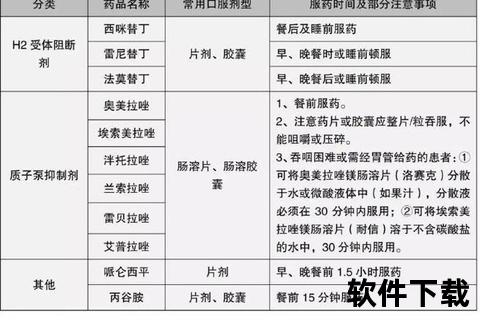

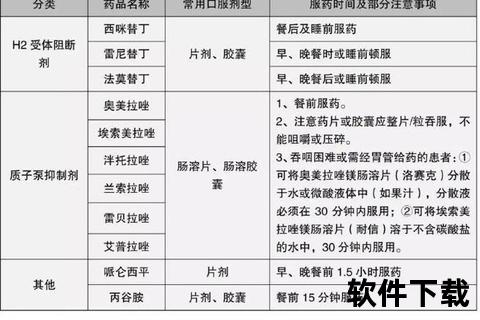

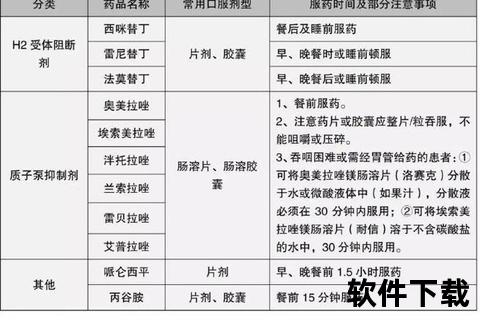

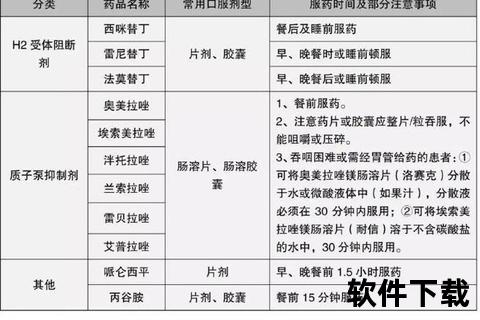

(一)抑制胃酸类

质子泵抑制剂(PPI):如奥美拉唑、泮托拉唑,通过阻断胃酸分泌的最后环节,适用于胃溃疡、反流性食管炎。

用法:晨起空腹服用,疗程4-8周,长期使用需监测骨密度和维生素B12水平。

H2受体拮抗剂:如雷尼替丁,作用较PPI弱,适合轻度胃酸过多者,夜间服用可减少“酸突破”现象。

(二)胃肠动力调节剂

促动力药:莫沙必利、多潘立酮(吗丁啉)可加速胃排空,缓解腹胀和早饱,但心脏疾病患者慎用。

解痉药:匹维溴铵用于IBS腹痛,通过抑制肠道平滑肌痉挛起效,需餐前整片吞服。

(三)黏膜保护剂

硫糖铝:在溃疡面形成保护膜,需嚼碎后空腹服用,避免与抑酸药同服(间隔至少1小时)。

铋剂:如枸橼酸铋钾,兼具杀灭幽门螺杆菌(HP)作用,但服药期间舌苔和大便可能变黑。

(四)抗菌与微生态制剂

HP根除方案:克拉霉素+阿莫西林+PPI三联疗法,青霉素过敏者可替换为甲硝唑,疗程14天。

益生菌:双歧杆菌、酪酸梭菌可调节肠道菌群,需与抗生素间隔2小时服用,冷藏保存活性。

(五)止泻与导泻药

蒙脱石散:吸附毒素并修复黏膜,急性腹泻首日剂量加倍,但过量可能致便秘。

渗透性泻药:聚乙二醇4000安全性和耐受性较好,适合慢性便秘;刺激性泻药(如番泻叶)仅限短期使用。

三、特殊人群用药指南

1. 儿童

胃动力药选择多潘立酮混悬液而非片剂,剂量按体重计算(0.3mg/kg)。

止泻优先口服补液盐(ORS),避免洛哌丁胺(2岁以下禁用)。

2. 孕妇

抑酸药中兰索拉唑安全性较高;避免使用铋剂和米索前列醇(可能致子宫收缩)。

3. 老年人

慎用强效PPI(如埃索美拉唑),因肾功能减退者易蓄积;便秘患者首选乳果糖,减少电解质紊乱风险。

四、家庭护理与预防措施

(一)急性症状应急处理

呕吐/腹泻:少量多次饮用含电解质的液体(如米汤加盐),避免果汁和高糖饮料加重渗透性腹泻。

突发腹痛:可尝试热敷腹部(排除阑尾炎后),若疼痛持续超过6小时或加剧需就医。

(二)长期管理策略

1. 饮食调整

胃食管反流者睡前3小时禁食,减少咖啡、巧克力等松弛食管括约肌的食物。

IBS患者采用低FODMAP饮食,限制豆类、洋葱等易发酵碳水化合物的摄入。

2. 生活方式干预

饭后30分钟内避免平躺,穿宽松衣物减少腹压。

规律运动(如快走)可增强胃肠蠕动,降低便秘风险。

(三)常见误区纠正

误区1:白粥长期“养胃”。真相:缺乏蛋白质和膳食纤维,反削弱消化功能,慢性胃炎患者应搭配鸡蛋、鱼肉等优质蛋白。

误区2:牛奶缓解胃酸。真相:初期可中和胃酸,但乳糖和钙可能刺激后续胃酸分泌,溃疡患者不宜空腹饮用。

五、何时需就医?

出现以下“危险信号”时,务必及时就诊:

呕血或柏油样黑便(提示上消化道出血)。

体重半年内下降超过10%。

持续性黄疸或腹部包块。

总结:胃肠道疾病用药需“对症+对因”结合,避免盲目使用偏方。普通患者可参考上述指南初步处理,但症状反复或加重时,应及时通过胃镜、肠镜等检查明确诊断。健康的生活方式比药物更能从根本上维护胃肠功能。