新生儿皮肤泛红是许多家长在育儿初期常见的困惑,这种表现既可能是正常的生理适应现象,也可能是某些疾病的早期信号。正确识别背后的原因,既能缓解焦虑,也能及时采取针对性措施保护宝宝健康。

一、新生儿皮肤泛红的生理机制

新生儿出生后全身通红的现象,超过80%属于生理性反应。其核心原因包括:

1. 血红蛋白浓度高:胎儿期通过胎盘获取氧气,需要更多红细胞携带氧分子。出生后,这些多余的红细胞逐渐代谢,导致皮肤呈短暂性潮红。

2. 皮肤结构特点:新生儿角质层仅成人厚度的1/3,皮下血管丰富且接近表皮,轻微刺激即可引发充血反应。例如,洗澡后体温上升或衣物摩擦时,皮肤会迅速发红。

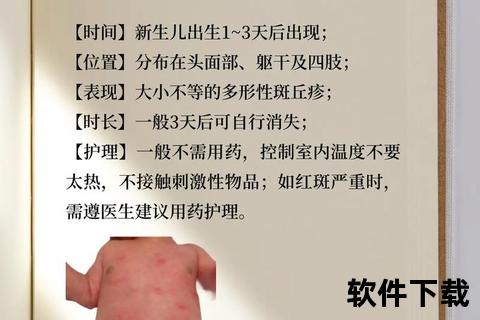

3. 环境适应过程:从羊水环境过渡到干燥空气,皮肤屏障功能尚未完善,可能出现暂时性红斑,通常1-2周内自行消退。

典型表现:生理性发红多呈现均匀分布,触摸无硬结或脱屑,宝宝精神状态良好,无哭闹或拒食现象。

二、需警惕的病理因素及识别要点

若皮肤发红伴随其他异常症状,可能提示以下疾病:

1. 新生儿红细胞增多症

病因:常见于母亲患有妊娠糖尿病或胎盘输血异常,导致胎儿血细胞过度生成。

症状:全身皮肤呈深红色或紫红色,可能伴随呼吸急促、喂养困难。实验室检查显示血红蛋白>22g/dL。

2. 过敏性皮炎

诱因:接触洗涤剂残留的衣物、配方奶中的蛋白质或护理产品中的香料。

特征:红斑多呈片状分布,边界不清,常伴丘疹或渗出液。严重时可能扩散至眼周、口周。

3. 先天性鱼鳞病

遗传性皮肤病:皮肤干燥粗糙,表面覆盖鳞屑,红斑区域触感僵硬。冬季或低湿度环境加重症状。

4. 感染性红斑

病原体:肠道病毒、葡萄球菌等感染可引发全身弥漫性红斑,常伴发热、嗜睡。例如,新生儿脓疱疮初期表现为透明水疱,破溃后基底鲜红。

三、家庭观察与初步处理指南

1. 症状评估四步法

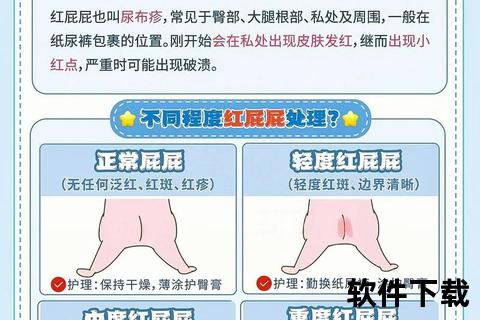

生理性发红多对称分布于躯干和四肢,病理性红斑可能集中在特定区域(如尿布区提示接触性皮炎)。

生理性潮红触感柔软,无凸起;过敏性皮疹可能伴丘疹,感染性红斑常有局部温度升高。

用手机拍摄红斑区域,对比24小时内的颜色变化。生理性发红会随环境调节减轻,病理性红斑可能扩大或颜色加深。

测量体温(正常范围36.5-37.5℃),观察吃奶量及睡眠节律。拒食、持续哭闹需高度警惕。

2. 居家护理措施

四、就医指征与临床诊疗流程

1. 需立即就诊的情况

2. 医院检查项目

3. 治疗方案举例

五、预防策略与长期管理

1. 孕期预防

2. 新生儿期防护

3. 特殊疾病随访

新生儿皮肤如同一面“健康镜子”,其颜色变化既传递着适应新世界的信号,也可能隐藏疾病的预警。掌握科学的观察方法,结合及时的专业评估,才能为宝宝筑起第一道健康防线。当不确定红斑性质时,保守做法永远是:记录症状细节,咨询儿科医生——宁可“过度谨慎”,也不可错失干预良机。