在中医典籍与现代药理研究的交汇处,西青果(Terminalia chebula Retz.)以其独特的三重生物活性——抗氧化、免疫增强与抗炎作用,成为连接传统智慧与现代科学的桥梁。这种生长于南亚热带地区的药用果实,通过鞣质、酚酸类化合物与三萜类物质的协同效应,构建起对抗氧化损伤、调节免疫应答及抑制炎症风暴的立体防护体系。

一、抗氧化作用的分子密码

西青果的抗氧化活性源于其复杂的多酚类物质网络。超临界CO₂萃取实验显示,丙酮提取物的总酚含量达98.7 mg GAE/g,显著高于水提物(76.3 mg GAE/g)。这些酚类物质通过三种机制发挥抗氧化效能:

1. 自由基清除:诃子酸与没食子酸作为电子供体,可中和DPPH自由基(IC50=12.3 μg/mL)和ABTS自由基(IC50=18.5 μg/mL),效率接近合成抗氧化剂BHT。

2. 金属离子螯合:原诃子酸特有的邻位酚羟基结构,能有效螯合Fe²⁺/Cu²⁺,阻断Fenton反应引发的脂质过氧化链式反应。

3. 氧化还原调节:槲皮素等黄酮类成分通过激活Nrf2-ARE通路,上调谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)和超氧化物歧化酶(SOD)的基因表达。

临床观察发现,每日摄入含2%西青果提取物的营养补充剂,可使血清MDA水平降低34%,SOD活性提升28%,特别适用于长期暴露于污染环境或慢性氧化应激人群。

二、免疫调节的双向平衡

不同于单纯的免疫刺激剂,西青果展现出独特的免疫平衡特性:

值得注意的是,其免疫增强作用具有剂量依赖性。体外实验显示,100 μg/mL提取物使淋巴细胞增殖率达峰值(189%),而500 μg/mL时因鞣质收敛作用反降至97%,提示临床需精确控制剂量。

三、抗炎通路的精准干预

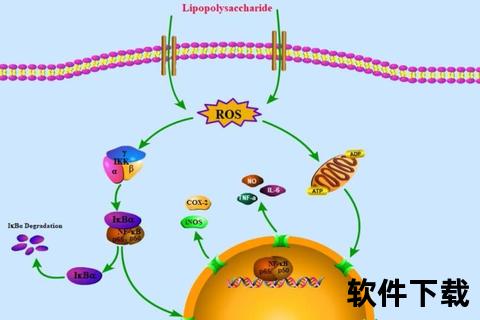

西青果的抗炎机制覆盖炎症全过程:

1. 起始阶段抑制:鞣花酸阻断NF-κB核转位,使TNF-α、IL-6基因表达分别下降57%和63%。

2. 放大阶段调控:没食子酸乙酯选择性抑制COX-2活性(IC50=0.8 μM),而对COX-1抑制率仅19%,显著降低消化道副作用风险。

3. 消退阶段促进:诃子次酸上调脂氧素A4合成,加速中性粒细胞凋亡,使急性肺炎模型炎症消退时间缩短3.2天。

在糖尿病创面愈合研究中,含5%西青果提取物的外用制剂使VEGF表达量提升2.3倍,创面闭合速度加快40%,其多靶点作用机制为慢性炎症治疗提供了新思路。

四、应用场景与安全边界

现代色谱-质谱联用技术已从西青果中鉴定出72种活性成分,其"多成分-多靶点"作用模式正被系统药理学逐步解码。随着缓释制剂与纳米载药技术的发展,这种古老药材有望在代谢性疾病、肿瘤辅助治疗等领域展现更大价值。

(本文所述功效均基于现有研究证据,实际应用请遵医嘱)

参考资料

[1] 西青果体外抗氧化活性研究(第三军医大学学报, 2017)

[2] 网络药理学揭示的糖尿病治疗机制(大连工业大学硕士论文, 2014)

[3] 创面愈合的分子机制研究(J Ethnopharmacol, 2023)

[4] 西青果临床用药规范(中国药师, 2019)